Espace presse

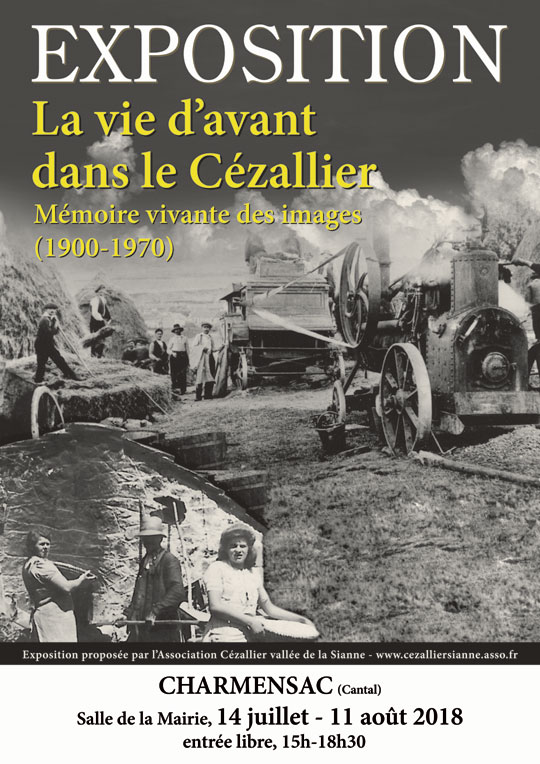

L’exposition présente une sélection de 300 photographies classées par thèmes et qui racontent la vie des communes et de leurs habitants entre 1900 et 1970. Affiche libre de droits.

L’habitat intérieur représenté dans cette exposition est celui d’un petit espace du Cézallier Cantalien oriental qui touche à la fois le Puy-de-Dôme et le Velay. Le Cantal possède sans doute des intérieurs anciens bien mieux conservés que ceux présentés ici. Mais cette exposition constitue un regard patrimonial sur ce petit territoire de la Haute-Auvergne.

Depuis le milieu du XXème siècle, les changements économiques, techniques et culturels ont profondément transformé les hameaux et les habitats paysans traditionnels. Les maisons de pays ont changé de visage à l’intérieur comme à l’extérieur pour répondre à la fois aux exigences de la vie contemporaine et aux nouveaux modes de vie des familles.

Une maison n’est d’ailleurs pas un espace figé, son évolution, sa transformation au fil des générations fait partie de sa raison d’être.

C’est pourquoi, retrouver des espaces intérieurs anciens encore conservés est de plus en plus difficile malgré l’amour des vieilles pierres et des choses du passé de nombreux propriétaires du XXIème siècle.

Pourtant il est encore possible aujourd’hui d’imaginer les conditions de vie des générations passées en découvrant des intérieurs anciens préservés, rarement totalement, souvent adaptés aux nouveaux besoins du confort moderne. Mais ces traces du passé sont précieuses. Ce sont des histoires de vie racontées par des objets qui s’y trouvent encore et par des principes d’agencement des constructions issus d’une organisation familiale bien structurée depuis des siècles.

Une vingtaine de familles ont accepté d’ouvrir leurs portes pour un inventaire photographique exceptionnel qui a permis aux membres de l’Association Cézallier vallée de la Sianne d’inventorier un patrimoine familial insoupçonné toujours en place et qui rappelle les modes de vie de nos aïeux principalement dans la salle commune qui concentrait toutes les fonctions vitales de la famille : alcôves, cantou, ayguière, souillarde, mobiliers anciens utilitaires, traditions familiales, usages et coutumes d’Auvergne...

A travers cette restitution d’espaces intérieurs anciens encore conservés et des éléments du confort de 19ème siècle et de la première moitié du XXème siècle, c’est une vision sur un habitat et une vie quotidienne et sociale en sursis qui est mise en image avec plus de 400 photographies. Une invitation à entrer dans notre histoire locale !

1 Introduction : Humbles intérieurs paysans

2 Inventaire pour l’exemple : la ferme de La Pignade (Le Lac, Vèze)

3 La salle commune : pièce de vie de la maison paysanne (1)

4 La salle commune : une habitation pratique (2)

5 Le cantou : l’âtre de la maison cantalienne (1)

6 Le cantou : l’équipement (2)

7 La tablette du cantou : usages et convictions (3)

8 Le fourneau qui améliore la vie : du feu libre au feu enfermé (2)

9 L’avènement du fourneau de cuisine : la combustion domestiquée (1)

10 La cuisinière qui bouscule les habitudes (3)

11 L’apothéose du foyer de cuisson (4)

12 Le couchage dans la salle commune : alcôve et lit-clos (1)

13 Le couchage en lit-fermé (2)

14 Le lit-clos du vacher (3)

15 La chambre, le début de la maison moderne (4)

16 La souillarde : ranger et conserver

17 L’ayguière : un dispositif commode et astucieux

18 La fontaine-lavabo

19 L’horloge Comtoise : le temps qui court

20 La table tourtière (1)

21 La table tourtière : manger en commun (2)

22 La maie de ferme : faire son pain

23 Le coffre : ranger et conserver

24 L’enfilade de placards

25 Le buffet intégré : une logique d’agencement

26 Le buffet et ses variantes

27 L’armoire lingère : aisances paysannes (1)

28 L’armoire-coffre (2)

29 S’éclairer : du feu de l’âtre à l’électricité

30 Les objets de piété : la maison sous le regard de Dieu

31 La famille se raconte : imagier familial

32 Les objets utilitaires qui habitent la maison

ASSOCIATION

Les dernières mise en ligne

Les dernières mise en ligne

Imprimer

Imprimer