La vie agricole : le travail (1)

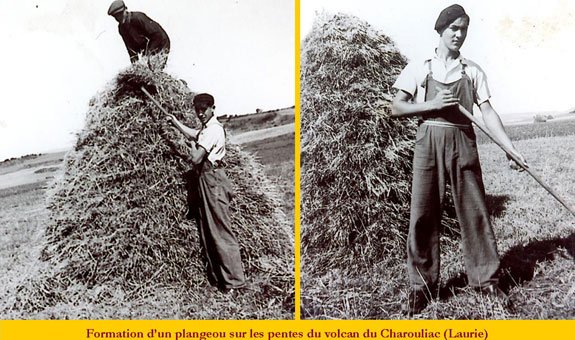

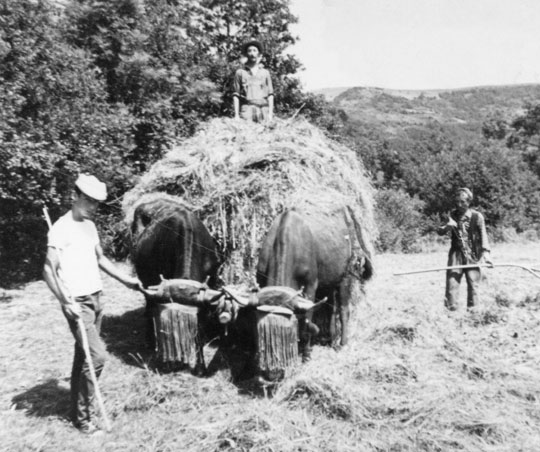

Former les gerbes de foin et les rassembler avant de les engranger procédaient d’une technique traditionnelle avant le temps de la mécanisation. Après une journée de coupe, le champ pouvait être recouvert d’une vingtaine de « plangeou », grosses meules de paille terminées en pointe comme une énorme cloche.

« Dans un premier temps, chacun prenait sa rangée de javelles. Debout, chaque moissonneur préparait d’abord son lien en prenant une poignée de paille qu’il torsadait et étirait. Ensuite, chacun passait le lien sous la javelle, raccordait les deux bouts en faisant un noeud par simple torsion et d’un coup de liadou, bloquait le noeud entre le lien et la paille. La gerbe était ainsi formée...

Les gerbes regroupées par dizaines environ, appuyées les unes contre les autres, les épis vers le haut, formaient un « gendarme ». Ensuite, quatre gerbes retournées, liées les unes aux autres, formaient une sorte de chapeau. Les épis, ainsi regroupés au coeur du « gendarme », finissaient de mûrir à l’abri de la pluie.

Regroupement des gerbes

Le soir, le petit champ moissonné, pouvait être recouvert d’une vingtaine de gendarmes ou bien on regroupait toutes les gerbes au milieu du champ formant un plangeou ou petite meule de paille qui correspondait environ au contenu d’une charrette. On rangeait alors les gerbes à plat sur le sol, le unes contre les autres, les épis au centre. La spirale des gerbes se soulevait progressivement au milieu, comme une coquille d’escargot, pour se terminer en pointe comme une énorme cloche.

Par une belle journée on rentrait la paille et le grain. Un attelage était rangé près du plangeou ou circulait entre les rangées de « gendarmes ». Les gerbes, déposées en travers sur le char, les épis au milieu et le cul à l’extérieur, croisées entre elles, s’amoncelaient entre les deux « estanteires. La perche chevillée à l’avant et billée à l’arrière bloquait l’ensemble des gerbes. Ainsi, le convoi ressemblait à un énorme hérisson.

Arrivé à la grange, on empilait soigneusement les gerbes à proximité du « sau », partie située derrière la porte, où le plancher très épais restait toujours dégagé ».

Denis Hermet

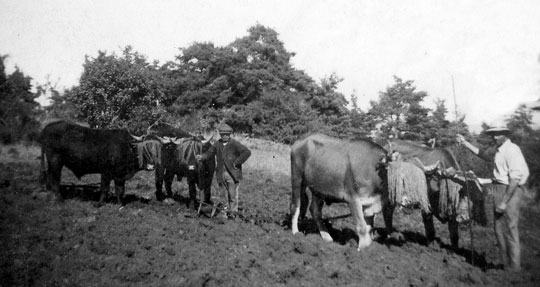

Avant d’engranger, la mise en meule était tout un art. (Ferme de Chavagnac, Laurie, 1933)

Avant d’engranger, la mise en meule était tout un art. (Ferme de Chavagnac, Laurie, 1933)

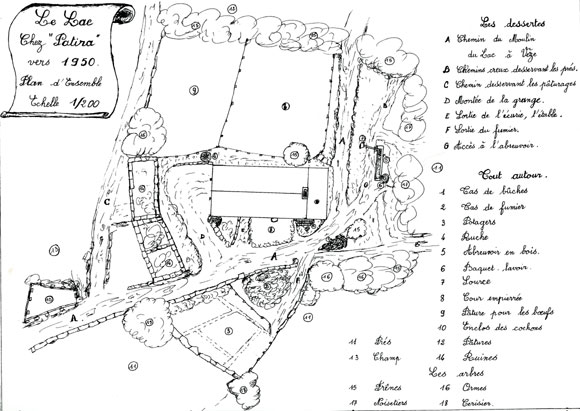

Denis évoque avec précision la ferme familiale dans laquelle il a passé toute sa jeunesse au hameau du Lac sur la commune de Vèze, une construction traditionnelle auvergnate dite ferme-bloc en hauteur, c’est-à-dire avec un étage d’habitation. Avec minutie il passe en revue tout ce qui faisait la vie dans une ferme vers 1950. Inventaire pour raviver la mémoire sur les parties constituantes d’une exploitation agricole autrefois.

La ferme-bloc : un seul bâtiment pour les bêtes et les gens

1) Positionnement de la ferme-bloc en hauteur

a) Exposition :Façade à l’est au soleil levant.

b) A mi-pente sur le versant : pâturages plus haut (12), prés de fauche plus bas (11), champ cultivé à proximité du village (13)

c) A 300 mètres du village, ce qui explique sa nécessaire autonomie : four à pain et source (7)

d) A proximité d’un chemin de desserte A

e) Sur un léger faux-plat.

f) Ruines (14) d’une ancienne ferme antérieure à celle-ci

g) Haute haie de frênes(15) et de noisetiers(17) parsemée de quelques ormes (16) et cerisiers sauvages (guignes) (18).

2) Différentes dessertes de la ferme

a) Chemin vicinal du Lac à Vèze, dit chemin du Moulin (un moulin existait aufranchissement du ruisseau du Lac.)

b) Chemins desservant les prés en contrebas, vers la rivière

c) Chemin desservant les pâtures situées sur le haut du versant

d) Montée de la grange

e) Entrée de l’étable

f) Accès au tas de fumier

g) Accès à l’abreuvoir

3) Annexes

1) Réserve de bois de chauffage

2) Stockage du fumier pendant les mois d’hiver

3) Jardins sur le devant : primeurs : salades, petits pois, carottes, persil, radis...jardin sur le derrière du bâtiment : légumes plus tardifs :haricots, navet, choux, pommes de terre.. .

4) Ruche

5) Abreuvoir en bois :utilisé matin et soir en hiver

6) Baquet pour rincer la lessive

7) Source

8) Cour pavée

9) Enclos où dormaient les boeufs en été

10) Enclos où étaient enfermés les cochons pendant la journée en été.

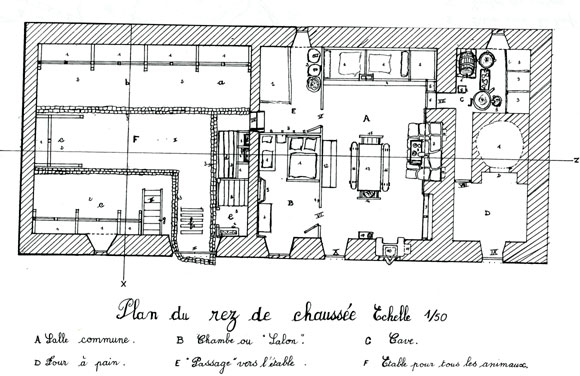

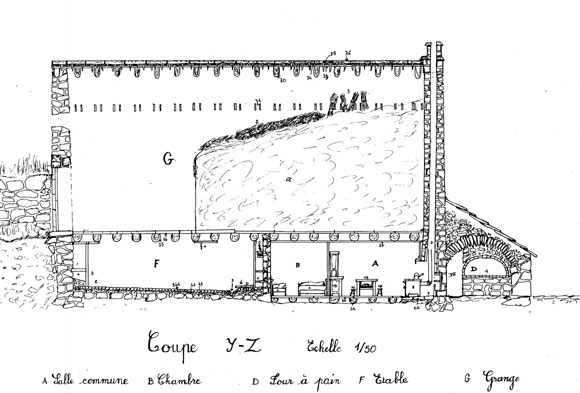

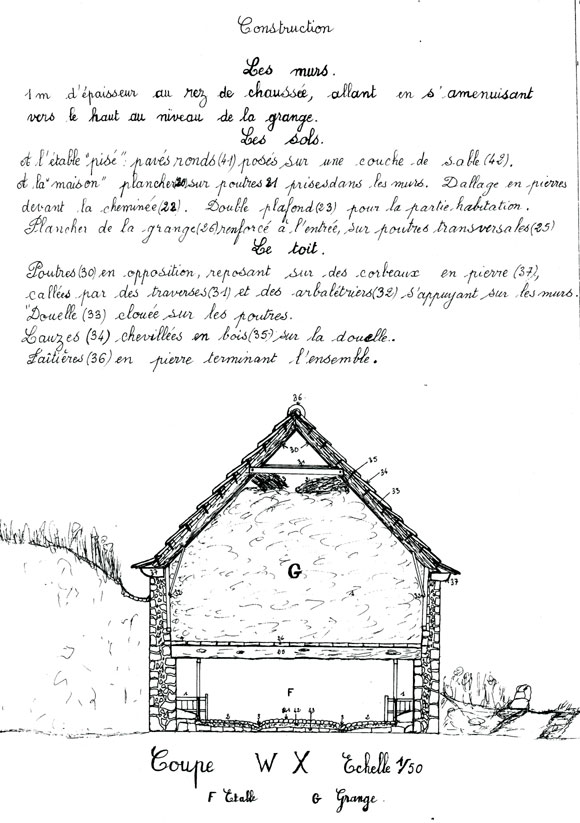

Structure d’ensemble du bâtiment

1) Dimensions extérieures

Longueur de façade : 22,50 mètres.(18,5 + 4 ) Hauteur de façade : 5,50 mètres. Largeur de pignon : 10 mètres. Hauteur centrale du pignon : 11 mètres. Mur arrière aux trois-quart enterré.

2) Les différentes pièces

a) La salle commune:8m. X 4,5 m. b)Le salon ou la chambre:4,5 m. X 2,5 m c)La cave:2,5 m. X 3m. d)Le four:3m. x 3 m. e)Le passage:3,5 m. X 2,5 m. f)L’étable:8m. X 9,5 m. g)La grange:8,5 m. X 21 m.

3) Les sols

Plancher(20) sur poutres(21) s’appuyant sur les murs pour la partie habitation. Dallage en pierres plates(22) devant la partie cheminée de la salle commune et sur leseuil..

Double plafond en bois(23) pour la salle commune et le salon.Dallage en petits pavés ronds ou « pisé »(24) pour la partie étable. Plancher de la grange sur grosses poutres (50 cm d’épaisseur)(25) en sapins s’appuyant sur les murs avant et arrière. Plancher plus épais à l’entrée formant le « soü ».(26)

4) Les murs

Du rez-de-chaussée en pierres, bâtis à l’extérieur et à l’intérieur avec remplissage entreles deux, environ un mètre d’épaisseur. De la grange, allant en s’amenuisant vers le haut. Le mur arrière presque entièrement enterré.

5) Le toit

S’appuie sur des séries de deux poutres(30) en opposition, reliées par deux traverses (31)à deux mètres du sommet, calées sur les murs avec deux pièces en bois (32) et en appuis sur des corbeaux (37) en pierre. Les poutres sont recouvertes par la douelle(33) (planches de 2 cm d’épaisseur). Les lauzes (34) de plusieurs cm d’épaisseur, sont fixées sur la douelle avec des chevilles en bois (35). Des faîtières en pierre (36) recouvrent le faîtage.

6) Les ouvertures

Les ouvertures sont en pierres de taille.La porte de l’étable est cintrée avec une clef de voûte.Les fenêtres de l’étage donnant sur la grange ont été construites initialement, bien qu’il n’y ait pas de chambres. La porte de la maison est surmontée d’une pierre où est écrit en relief l’année de construction

Les parties de la salle commune :alcôve , armoires, entourage de cheminée, fausse cheminée et entourage de la chambre ont été réalisés en panneaux de chêne par Monsieur Jarry (père) menuisier à Vèze.

Pour les gens

A) Salle commune

Salle à vivre à la fois cuisine, salle à manger, salon, salle de bains et chambre.

1) Alcôves*

2) Armoire penderie*

3) Horloge centrale*

4) Marche ou parfois coffre devant le lit

5) Armoire à nourriture. (petite armoire)*

6) Placard au dessus de l’accès à la cave*

7) Cheminée en partie dans le mur, surmontée et encadrée de panneaux de bois*. Sol en grande pierres plates.

8) Cuisinière à bois. Sous la cheminée en été, avancée en hiver. Faisant fonction de plaque dessus, avec four et production d’eau chaude(bouilloire latérale.

9)Armoire à vaisselle et nourriture*

10) Evier en pierre avec évacuation extérieure directe, donnant sur la fenêtre.

11) Niches

12) Buffet avec vaisselle et papiers en haut et vêtements en bas.

13) Table

14) Tiroir à pain et à fromage

15) Tiroir à couture et tricot

16) Bancs

17) Table avec réchaud à pétrole pour le café du matin.

B Chambre ou « salon »

Cette pièce portait le nom de salon car dans certaines fermes elle pouvait être aménagée pour permettre aux « patrons » de recevoir les gens de la « haute.

1) Lits

2) Armoire

3) Fausse cheminée surmontée d’un miroir* 4) Cloison en bois, avec soubassements en panneaux de chêne*

C Cave

Pièce avec une voûte en pierres et une petite ouverture plein nord, donc très fraîche, faisant fonction de réserve de nourriture et de laiterie.

1) Tonneau de vin

2) Saloir en grès pour le cochon

3) Réserve de pommes de terre

4) Ecrémeuse

5) Jatte à crème

6) Baratte à beurre

7) Planche suspendue pour le fromage

8) Baquet pour le petit lait distribué aux cochons

D Four

Pièce voûtée dans le prolongement de la cave. La ferme était dotée d’un four car elle était un peu éloignée de village et donc du four communal ou « banal ».

1 ) Fournil rond en briques réfractaires

2) Porte et dégagement des fumées

3) Dégagement permettant aussi de stocker les fagots de bois (branches de frêne sèches dont la feuille avait été mangée par les vaches donnant du lait et les outils (pelle à enfourner et racloir à braises).

E Le passage ou « l’escouradou ».

Pièce permettant de passer directement de la salle commune à l’étable et servant aussi de débarras ou au stockage de certain produits : grain ou pommes de terre

1) Sacs de grain pour les poules. 2) Grain en vrac pouvant être écrasé pour les cochons. 3) Penderie pour vêtement de pluie ou de travail (tablier en toile pour traire, canadienne, bottes...)

Pour les animaux

L’étable

Lieu de vie de tous les animaux pendant la période hivernale.

a) Les animaux d’attelage :boeufs ou vaches

b) Les vaches laitières

c) Les génisses (2 ans)

d) Les veaux nés pendant 1 ’hiver. 1) Mangeoires ou crèches avec trappes permettant de donner le foin directement de la grange. 2) Lit en pavé ou « pisé ». 3) Rigole en pavés permettant l’évacuation du fumier et du purin.

e) Les cochons 1)Auge en pierre. 2)Lit en planches pour être au sec. 3)Sol de la soue en pavés.

f) Les poules

Le perchoir composé de lattes en bois clouées sur deux poutres voisines du plafond. 2) Les pondoirs : caisses en bois accrochées au mur contenant le « niraü » oeuf laissé en permanence dans la caisse.

g) Les lapins : Dans le clapier ou les cages aménagées sous l’escalier permettant l’accès à la grange.

G )La Grange

Recouvrant l’étable et la partie d’habitation ,elle servait en premier pour le stockage de la nourriture du bétail :

1) Le foin sec tassé en vrac à partir du plancher et recoupé à la fin de la fenaison pour former la « mouta ».

2) Au dessus : a)Le regain coupé plus tard et donné aux vaches en hiver. b) La feuille de frêne en fagots secs pour les vaches et les lapins. c) La paille pour la litière.

3) La partie dégagée à l’entrée, ou le « soü » permettait le stockage du matériel : a) La charrette à foin. b) Le tombereau à fumier.c) La charrue et la herse.

C’était aussi l’endroit où l’on préparait, à la main, les bottes de foin distribuées ensuite aux animaux et où l’on battait le blé au fléau ou à la roue, où l’on vannait le grain avec le vannoir ou « ventadou »

L’exploitation

1) Exposition sur versant nord du ruisseau du Lac.

2) Superficie : 35 ha dont 10 hectares de prés souvent en pente.« Déprimage » au printemps en mai.Fenaison en juillet et Août. Récolte du regain ou pâturage d’automne.

2 ha de champs : Pommes de terre pour les gens et l’engraissement des cochons. Avoine et orge pour les volailles. Blé « russe » ou seigle, pour la paille.

23 ha de pâture:3 ha pour les boeufs ou les vaches d’attelage, à proximité du village.6 ha pour l’estive des vaches laitières à proximité d’un point d’eau.14 ha de « montagne » pour l’estive des bourrettes femelles de 1 an à 2 ans.

Bois essentiellement fourni par les haies de frênes, de hêtres et de noisetiers

3) Cheptel : 2 boeufs d’attelage principal moyen de traction.6 vaches laitières. 6 bourrettes. 6 veaux, 2 fois 3 cochons. 30 bourrettes prises à l’estive, de mai à octobre, à la montagne.

4) Matériel

Tiré par l’attelage : boeufs liés par un joug avec les lanières en cuir (les « juilles ») Charrette ou char pour le transport du foin, de la paille, du bois...Tombereau pour le transport du fumier, des pommes de terre...Charrue ou brabant, herse...Démousseuse. . .

Outils manuels : Faux, râteau, fourche... pour la fenaison. Coupe-foin... pour débiter le foin en hiver. Faucille, « liadou », fléau, vanoir... pour la moisson et le battage. Pelle, râcloir et balai en hêtre ou bouleau... pour nettoyer l’étable en hiver. Bêche, binette, pioche, houe... pour le jardin et les champs. Hache, passe-partout, coin, masse... pour le bois

Outils pour la transformation du lait : Selle à un pied, corne à sel, seaux, tablier en toile... pour la traite. Seaux portés avec un joug, bidon à bretelles... pour le transport. Ecrémeuse, baratte à beurre, jatte en grès, moule à beurre... pour la fabrication du beurre.

Les occupants de la ferme en 1950

Famille : père, mère, un enfant. Un berger pour la surveillance des bourettes en été. Un ouvrier agricole environ 15 jours pendant la fenaison.

Situation du hameau du Lac

Le hameau du Lac est situé sur un faux-plat, au pied de la coulée basaltique "la Roche du Lac (volcan).Il possède une source importante au pied du rocher. Les habitations sont principalement des fermes.Il n’y a pas de commerce. La ferme que nous décrivons est à environ 200 mètres du centre du hameau

On accédait au hameau par des chemins creux pour charrettes, qui étaient entretenus lors des « prestations »servitudes dues par chaque foyer.( 3 ou 4 jours de travail par an) Ces chemins déservaient le hameau mais aussi de dessertes des prés et des champs. Quelques sentiers à travers prés pour les piétons existaient également.. La route la plus proche était à 30 minutes environ à pied ou en charrette.

Communications

Dans les années de mon enfance, aucun habitant du village n’avait le téléphone. La cabine téléphonique se trouvait au bourg de Vèze/ Pour être prévenu de l’extérieur, la « Maria », responsable de la cabine de Vèze, faisait passer le message ou apporter le télégramme dès que possible. Le facteur venait au Lac tous les jours à pied ou à vélo, mais seulement tous les deux jours en hiver en cas de fortes chutes de neige et à skis. L’essentiel du courrier était constitué par le journal "La Montagne".

Confort

3 à 4 ampoules par habitation (une par pièce : salle commune, salon, étable, grange,) une ou deux prises par habitation. L’électricité était vraiment sommaire. Les toilettes et la salle de bains n’inexistaient pas encore. On se chauffait au bois : bois des haies de la propriété, frênes et noisetiers exploité individuellement par chaque famille.

Le garde champêtre gérait la coupe du village partagée en trente lots annuels. Chaque lot couvrant le versant de la rivière aux prés ou champs situés sur la partie supérieure, était desservi par trois chemins : un le long de la rivière, un à mi pente, un sur la partie haute de la forêt. Un passage tous les 30 ans permet l’abattage de chênes et de hêtres ayant entre 60 et 90 ans.

Les arbres du lot annuel marqués par le garde champêtre et abattus et préparés en commun par les hommes du village. Le lot annuel était partagé en autant de lots individuels que de foyers existant au village. Chaque lot individuel était tiré au sort et exploité par chaque famille

L’eau

Une source commune au village avec un petit réservoir permettait de tirer l’eau pour la « maison ». Le trop plein remplissait l’abreuvoir commun à toutes les fermes. Le trop plein de l’abreuvoir remplissait le lavoir ou chaque famille venait rincer son linge. Le trop plein du lavoir traversait le « couderc » (place herbeuse et commune du village) et s’écoulait vers les prés en pente sous le village.

La ferme de Patira, à l’écart du village, disposait d’une source individuelle sortant de terre, avec abreuvoir et baquet pour la lessive.

Vie communautaire

Les travaux étaient faits en commun. Il s’agissait essentiellemnt del’entretien des chemins (prestations) et de l’ouverture de ceux-ci au printemps (couper la neige et la dégager dans les chemins creux)ainsi que la préparation de la coupe. Les échanges de services faisaient partie de la vie communautaire : le prêt d’attelages de boeufs pour la sortie du bois, la journée de fauche, « bouade » avec la participation gratuite des voisins pour le fauchage d’un pré particulièrement pénible.

Les savoir-faire de chacun assuraient une division des tâches : un seul agriculteur ferrait les animaux d’attelage du village, un autre tuait et découpait le cochon dans les différentes fermes. Une personne assurait les piqûres car il n’y avait pas d’infirmier sur place.Elle mettait à disposition ses « dons » pour soigner les mammites des vaches ou lever les entorses ou les brûlures.

Lors des veillées tournantes entre deux ou trois familles les hommes jouaient aux cartes, , tricots et causette pour les femmes autour du poêle, jeux pour les enfants. Le tout se terminant par un petit encas autour de minuit.

Le premier janvier, après le travail du matin, les familles se rendaient chez leurs voisins pour souhaiter la bonne année, trinquer à l’an nouveau et boire la goutte.

Quant aux disputes, elles étaient souvent dues aux bêtes qui brisaient les clôtures et mangeaient l’herbe du voisin, ou bien à la mauvaise langue de certaines personnes. Elles s’estompaient en général avec l’hiver pour disparaître au premier janvier.

Solidarité et reconnaissance

Une personne blessée (fracture de la jambe par exemple était ramenée à pied sur un brancard par les hommes du village.(3 km.) Les hospitalisations en plein hiver réunissaient les hommes du village pour transporter les malades en traîneau jusqu’à la route (3 km.) De là, ils pouvaient être emmenés en voiture à Allanche. Les morts du village étaient portés en terre par quatre hommes du village alors que quatre femmes portaient le drap des morts qui précédait le cercueil.

Inventaire et dessins : Denis Hermet

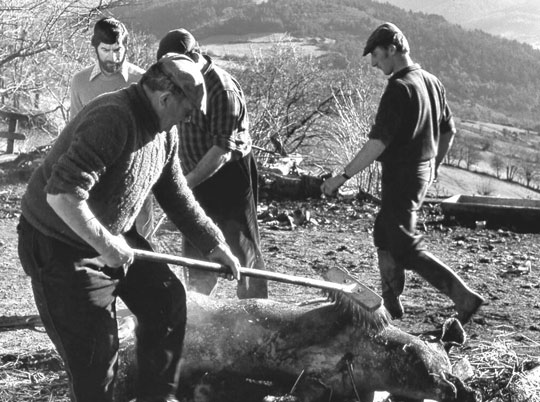

Tuer le cochon à la ferme pour sa consommation fut une tradition autant qu’une nécessité pour les familles paysannes. Après des mois d’engraissement dans les soues, parfois de vraies petites maisons, le sacrifice du cochon était un évènement rituel dans l’année agricole.

Le jour du cochon on s’entourait de multiples précautions pour éviter les souffrances à l’animal et ne rien perdre de sa chair. On devait donc être plusieurs pour l’abattage, l’égorgement, le grattage des poils, le nettoyage, le vidage, le dépeçage, la découpe et l’utilisation de tous les morceaux.

Le jour du cochon était vécu comme une journée importante pour l’alimentation de la famille, un temps fort d’entraide aussi. Avec l’évolution des modes de vie et les nouvelles règles sanitaires cette pratique à aujourd’hui quasiment disparu.

ccc

vvv

vvv

Dans son livre « La terre sacrée » (1930) sur l’histoire d’une famille paysanne de 1623 à 1930 au hameau de Fraissinet, commune d’Auriac-l’Eglise, le capitaine de dragon Jean-Louis Boudon raconte « les utiles leçons données par son aïeul Jean Gardès au début du 19ème siècle sur la manière de travailler les champs. Il résumait dit-il en maximes les observations faites par ceux qui l’avaient précédé pendant des siècles. L’écouter était un pieux devoir.. ». Extraits :

« De nos terres fortes où se plaît le froment, deux labours doivent assurer une bonne moisson. Il faut rompre sec (premier labour) et biner gras (second labour) ; l’inverse engendre de l’herbe, coquelicots ou graminées.

Il ne faut pas aller contre le temps. L’humidité du sol doit fixer le choix de la semence : le froment dans la bouilleyre, le seigle dans la cendreyre, ce qui se traduit par si un sol est boueux semez du froment, s’il est sec et meuble comme de la cendre, semez du seigle.

Il faut faire tôt les semailles : la bouriveta n’o jamaï emprunta à la tardiveta, ce qui se traduit par l’homme qui sème tôt n’a jamais emprunté du grain à celui qui sème tard.

Si le soleil est blanc, si la lune est entourée d’eau (halo), attendez la pluie demain.

Quand le soleil chasse le brouillard de la vallée, il ne tarde pas à pleuvoir.

Par les jours accablants d’été, écoutez le cri du pivert. Si vous entendez faire tui-tui-tui dans les vallées ombreuses, hâtez-vous de rentrer foins et moissons...

Ces utiles observations, ces sages préceptes de morale et de philosophie étaient formulés en phrase assonantes pour qu’on put les retenir plus facilement.. conclu le capitaine de Fraissinet, c’est par l’oreille qu’on grave les choses dans l’esprit. Ce qu’apprirent nos aïeux furent des choses qu’il étaient utiles de se dire entre soi et de se transmettre d’une génération à l’autre.. »

Le jour de la présence de la batteuse à la ferme était l’un des moments importants des travaux agricoles d’été qui demandait beaucoup de bras. Cela donnait lieu à un travail solidaire entre voisins qui s’aidaient réciproquement pour louer une batteuse avec sa locomobile à un entrepreneur de battage.

Commune dans les campagnes françaises vers 1890-1900 la batteuse était alors mue par une locomobile à vapeur ambulante développant généralement une force de 6 CV. La locomobile était lourde à déplacer. Il fallait un fort attelage pour la transporter d’une ferme à l’autre avant l’arrivée des tracteurs.

La batteuse était actionnée au moyen de poulies et de courroies par une machine à vapeur fixe. Ce système imposait de rassembler la récolte en un seul endroit généralement proche des bâtiments de la ferme.

La batteuse qui servait à battre les céréales pour séparer le grain et la paille a permis un énorme progrès dans l’agriculture. Les grains sortaient de la batteuse et un homme veillait au remplissage des sacs en toile de jute. Les plus costauds se retrouvaient porteurs de sacs sur leur dos en montant les escaliers jusqu’au grenier à grain. Dur travail collectif, la journée de battage se terminait autour d’un copieux repas festif préparé par les femmes.

La moissonneuse-batteuse automotrice en associant simultanément les deux opérations a permis un gain de temps et de productivité mais a mis fin à une pratique de travail collectif dans le monde paysan.

Voir le témoignage du jour de la batteuse au hameau de Chastres

Voir dans notre portail photos/diaporamas des documents d’achives sur le jour de la batteuse dans la vallée de la Sianne.

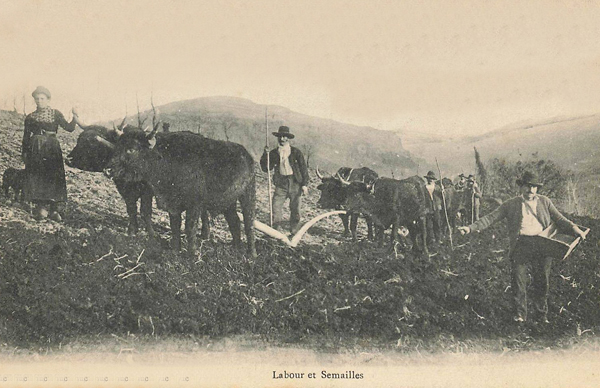

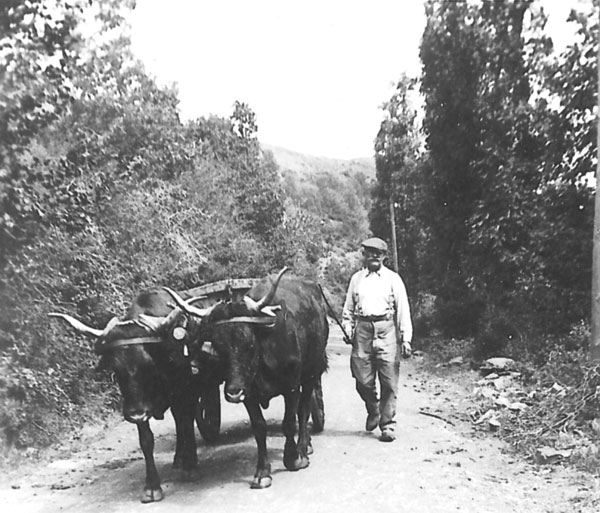

Avant l’arrivée des tracteurs agricoles ont utilisait les boeufs pour tirer les charriots, la charrue, les charrettes de foin, le tombereau de fumier, les arbres coupés... Les boeufs sont dociles une fois dressés à l’attelage et développent une bonne puissance de travail et sont résistants à l’effort.

Jusqu’au milieu du 20ème siècle notre territoire du Cézallier bruissait du trot de ces attelages de boeufs. Généralement par paire, indissoluble, les boeufs étaient reliés par un joug pour leur permettre d’avancer de manière synchrone et d’exploiter au mieux leur force de traction. Ils étaient la fierté d’une exploitation.

Labour près du hameau de Lair (Laurie, 1940)

Labour près du hameau de Lair (Laurie, 1940)

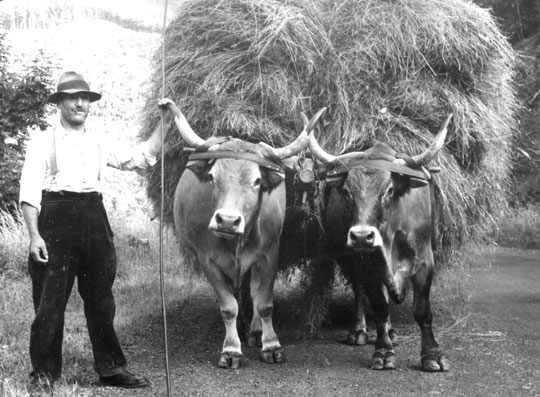

Monsieur Roger Roché avec ses boeufs (Charmensac)

Famille Gauthier : fenaison près du hameau de La Tour (Vèze)

Famille Gauthier : fenaison près du hameau de La Tour (Vèze)

Sur le versant nord du Ruisseau de la Meule, sur un dénivelé d’environ 200 mètres, s’étalait la coupe du Lac, le bois réservé aux habitants du hameau du Lac (commune de Vèze).

Il était divisé en trente parcelles perpendiculaires à la ligne de pente. Chaque année on procédait à la "coupe" et le bois était divisé entre les sept familles. Une procédure communautaire bien réglée et acceptée par tous...

Chaque parcelle du bois du Lac était desservie par trois chemins d’exploitation où pouvait rouler un attelage, l’un au sommet de la pente, accessible des champs du village, l’autre à mi-pente et le troisième longeant le ruisseau.

Tous les trente ans, une parcelle était partiellement abattue, seuls les arbres ayant entre soixante et quatre-vingt dix ans étaient coupés (1). Ainsi la forêt se régénérait-elle à son rythme, sans bois mort ni invasion des arbustes, sans dopage ni alignement comme aujourd’hui. Là poussaient en futaie, des hêtres et des chênes majestueux au tronc rectiligne surmonté d’une large couronne de branches.

Avec la fin de la belle saison, fenaison, moisson et ramassage des pommes de terre terminés, les hommes du village étaient plus disponibles : c’est alors qu’on préparait la « coupe ».

Le jour de la coupe

A une date convenue, les hommes, un par foyer, cognée et masse sur l’épaule, passe-partout en bandoulière, coins dans la musette avec le casse-croûte et la chopine, se retrouvaient à la sortie du hameau du Lac sur le chemin conduisant au bois situé à plus de deux kilomètres.

Monsieur L’Héritier, le garde forestier, un ancien d’Indochine, avait quelques jours avant repéré les arbres à abattre sur la parcelle de l’année, en tenant compte de leur âge, de leur taille et du nombre de lots à fournir aux familles.

Le jour de la coupe, le garde forestier était accompagné du « président », un homme du village qui présidait l’opération. Chaque année ce rôle revenait à un homme d’une famille différente.

Le garde marquait de sa hachette estampillée ONF les arbres à couper. Un coup de hachette sur le tronc pour enlever l’écorce, un coup de tête sur l’entaille et les trois lettres ONF apparaissaient sur le bois nu. La même chose était effectuée sur ce qui deviendra la souche.

Pendant ce temps, le reste du groupe avait tombé la veste et préparé les outils. Au retour du garde, l’abattage pouvait commencer.

Par groupe de deux, les villageois se dirigeaient vers les arbres à abattre. On dégageait le pied : feuilles mortes, brindilles, petits rejets, puis on commençait l’entaille qui déterminerait l’endroit de la chute. Cet endroit était très important car le terrain de la coupe du Lac était très accidenté et l’accès difficile pour les attelages. On essayait donc de se rapprocher au maximum des chemins d’exploitation.

Une organisation bien rodée

A la base du tronc était donné un coup de scie correspondant environ au quart du diamètre de l’arbre, du côté où il chuterait. On dégageait la partie supérieure au coup de scie, à grands coups de cognée afin d’élargir l’entaille dans le sens de la hauteur. L’entaille terminée, le passe-partout entrait en jeu du côté opposé.

Tiré alternativement de chaque côté, l’outil bien affûté, commençait son va-et-vient et pénétrait lentement dans le tronc. Les hommes, à genoux, souvent dans une situation inconfortable, ahanaient sur les poignées et suaient à grosses gouttes. L’arbre ne bougeait pas, à peine un frémissement au bout des branches. Les oiseaux s’étaient tus. On n’ entendait que le bruit des outils et les voix des hommes.

La scie continuait son chemin. Les bûcherons s’interrompaient, plantaient le premier coin du côté opposé à l’entaille et ainsi orientaient la chute. La scie, libérée par le coin qui empêchait l’arbre de la serrer, avançait plus librement. Les premiers craquements se faisaient entendre. A chaque coup de scie, l’arbre vacillait et se penchait progressivement. Encore quelques va-et-vient de la scie, puis les hommes s’éloignaient du tronc, laissant l’outil en place. Un grand cri résonnait dans la forêt : Attention !!! A grands coups de masse, l’un des hommes enfonçait le deuxième coin à côté du premier. A chaque coup, l’arbre se penchait un peu plus. Puis sa chute s’accélérait...Les craquements s’amplifiaient...Le géant basculait complètement et s’abattait dans un fracas de branches cassées en libérant sa souche. Le débardage pouvait commencer.

A la hachette, on dégageait l’extrémité des branches. Les branchettes étaient rassemblées en tas sur place. Elles auraient trente ans pour pourrir, mais avant elles serviraient d’abris aux animaux, de nourriture aux parasites et vermines et d’engrais ou d’humus aux prochains géants.

Les branches ainsi dépouillées étaient débitées d’un coup de hache tous les deux mètres, puis charriées à bras d’hommes et entassées au bord des chemins creux. Les plus grosses et les plus lourdes étaient regroupées sur place. On viendrait les chercher avec des attelages pour les traîner jusqu’aux chemins. Elles serviront de bois de chauffage pour l’hiver.

Restait le tronc, bien droit, bien rond, sans aucune branche, souvent sans aucun noeud. Il était débité en deux billes de trois ou quatre mètres. Chaque bille restait sur place. Plus tard, elle serait elle aussi, tirée par les attelages jusqu’aux chemins.

Hommes et bêtes à la manoeuvre

Ainsi, pendant une semaine, les hommes abattaient les arbres et préparaient le bois pour le transport. Le dernier jour, ils venaient avec un ou deux attelages, de préférence des boeufs, car la tâche était rude. Une chaîne, le « trinéi », était accroché au joug. Les boeufs liés avançaient de chaque côté de l’énorme bille.

Arrivés à cinquante centimètres de l’extrémité, la lourde chaîne venait entourer le tronc. On faisait donc baisser la tête aux boeufs afin que la bille touchât le joug et on amarrait bien la chaîne. Un "ha" d’encouragement. Les bêtes se campaient sur leurs quatre membres, tendaient leurs jarrets et levaient la tête.

La bille était soulevée à l’avant, évitant ainsi les vieilles souches ou les rochers épars sur le sol. Les boeufs avançaient d’un pas lent entre les arbres, donnant le coup de reins nécessaire si une souche retenait la bille qui traînait sur le sol, jusqu’au chemin le plus proche.

Les branches et les billes étaient ainsi regroupées au bord des chemins.

Sept lots de bois de valeur équivalente, (sept lots car il y avait sept foyers au village) étaient ainsi rassemblés le long de chacun des trois chemins d’exploitation. Le dernier jour, le garde revenait vérifier que seuls les arbres marqués avaient bien été abattus et marquait chaque lot de un à sept, en chiffres romains, d’un coup de serpette, en présence de tous.

Le soir, en présence du président de l’année, réunis autour d’un verre, sept papiers numérotés étaient jetés dans un chapeau et chacun venait tirer le numéro de son futur lot.

Le sort en était jeté et personne ne discutait l’attribution même si le lot du voisin semblait plus attrayant (grosses billes ou accès plus faciles).

Si l’arrière saison était belle, chaque famille pouvait venir avec son attelage récupérer son bois. Si non, elle attendait le printemps suivant.

La charette était arrêtée dans le chemin creux. Les branches empilées à la main sur le véhicule et amarrées avec une corde. La charette ainsi chargée, parfois surchargée, était ramenée à la ferme au pas lent des boeufs. Souvent deux ou trois heures étaient nécessaire au retour. Arrivés à la ferme, les boeufs passaient à l’abreuvoir, puis étaient déliés et avaient droit à une bonne ration de foin. Les branches, quant à elles, étaient stockées verticalement contre le mur exposé au sud, ainsi elles pouvaient commencer à sécher avant d’être débitées en rondins. De belles bûches pour alimenter la cuisinière et la cheminée.

Quant aux grosses billes de bois, représentant une certaine valeur, elles étaient soulevées par les boeufs sur la charette et ramenées à la scierie pour y être débitées en plateaux, planches, madriers selon les travaux à réaliser à la ferme.

Sept à huit journées,étaient nécessaires pour rentrer le bois de chauffage pour l’année et stocker le bois utilisable pour les travaux de charpente ou de menuiserie. Rajoutées aux quatre ou cinq journées de préparation en commun, la coupe mobilisait les hommes du village pour au moins deux semaines.

Denis Hermet

------------

1) Souvenirs d’une pratique communautaire encore en vigueur dans les années 1950.

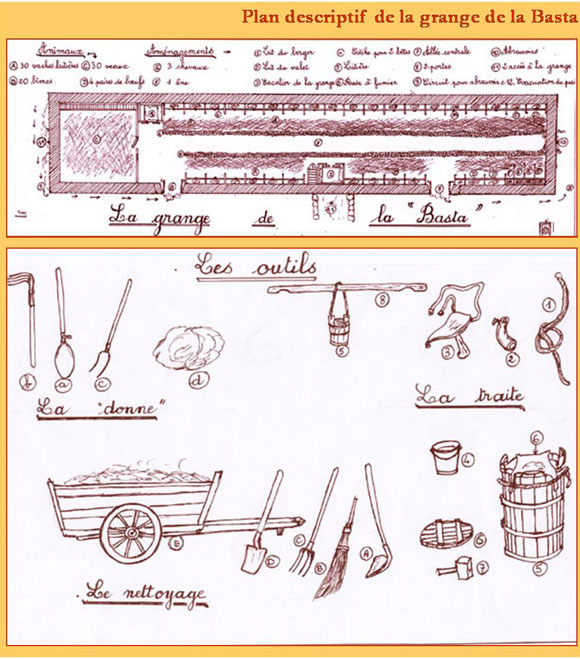

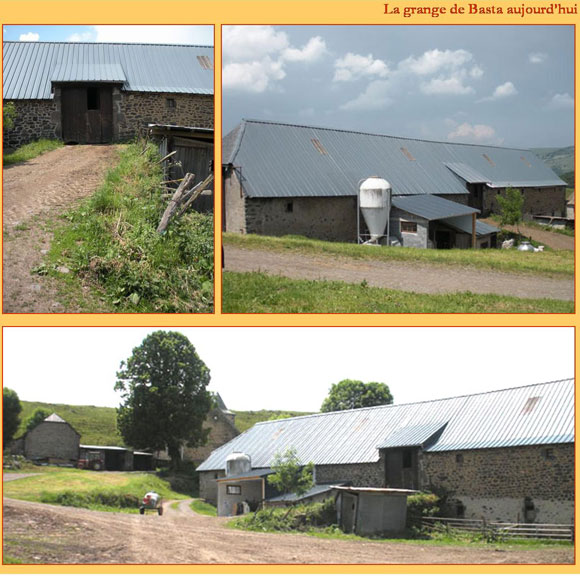

Denis Hermet restitue ici l’organisation des activités regroupées dans la grange de la Basta au hameau de Chastre dans les années 1950. Les activités agricoles d’une ferme traditionnelle d’altitude se trouvent ici rassemblées : les crèches pour les vaches laitières, l’espace clos pour les veaux, le coin pour les boeufs et les chevaux, les lits des bergers et valets, les abreuvoirs...

La grange de La Basta, située au coeur du hameau de Chastres (Feydit/Allanche), faisait partie du domaine de La Boria.

PATRIMOINE

L’eau

Les moulins de la vallée de la Sianne

Les passerelles primitives sur la Sianne

Les moulins de communautés villageoises

Le pays

Les Activités

L’estive sur le Cézallier Cantalien

La vie agricole : le travail (1)

L’usage du feu dans la maison traditionnelle

Le Bâti

Les symboles sur le bâti ancien

Les petits bâtiments d’élevage

Les toitures du Cézallier cantalien

Les dernières mise en ligne

Les dernières mise en ligne

Imprimer

Imprimer